NO.37

新津保建秀 vol.2 『建築家たちとの邂逅』

INTERVIEW

2022/04/23 02:44

新津保建秀さんは、現在数あるメディアや媒体の多くで活躍する、第一線を駆け抜けるカメラマンである。国内外のさまざまな場所で写真撮影を手掛け、その対象はあらゆる著名人・文化人のポートレートから、巨大な展示物としての風景・建築写真などまで広範に渡る。

今回のインタビューでは、新津保さんの近年のプロジェクトを皮切りに、過去の原体験や人々との出逢い、ご自身の中で深めてきたテーマについて聞き、その創作に込められた思想や、写真表現の身体性・時代性・倫理の問題などまで広く深く語ってもらった。

彼はこれまでどんな経験をして、誰と出会い、そしていま何にレンズを向けるのか。

――ファインダーの奥にのぞく情熱の眼光に迫る。

崎谷 結局、生まれ育った場所や共同体のコミュニティー、そこで得た体験と記憶、そういうものが大人になってからも影響しているというのは間違いないだろうなと思っていて、ベースとなる小さい頃の体験は抜きには語れないのかなと思うんです。それでいうと、新津保さんは今少し話しただけでも建築家の名前がたくさん挙がるし、結果的に今こうして一緒に仕事もさせてもらっています。新津保さんには、なにか建築に縁があるんじゃないかという気もするんですけど、いかがですか?

新津保 確かにそうかもしれないですね。初めて自作の撮影依頼の連絡をくれた建築家は、マウントフジアーキテクツの原田ご夫妻(※)でした。2007年の初夏の頃かな。当時は全く面識がなかったのだけど、2005年に自分が出した写真集―ポートレートと四季の風景を対比させた『記憶』という本なんだけど、それを見て連絡をくれたんですよ。

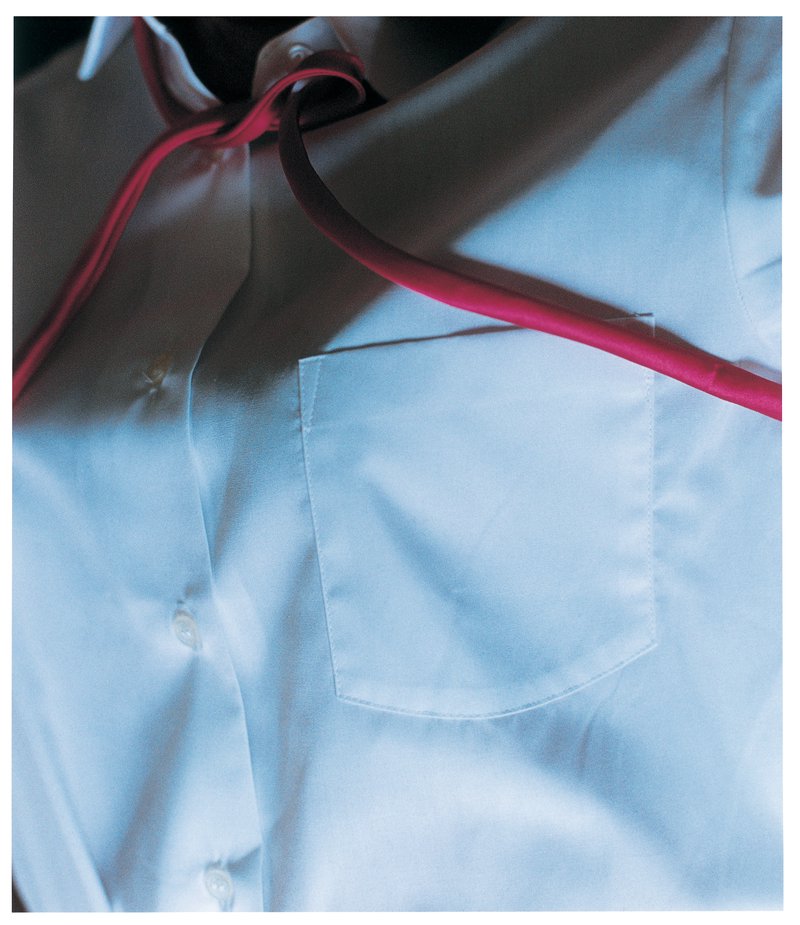

『記憶』(フォイル, 2005)より ©新津保建秀

新津保 その年の夏にリスボン建築トリエンナーレという展覧会があって、日本のブースは五十嵐太郎さん(※)によるキュレーションで、複数人の建築家がそれぞれ写真家とペアを組んで発表する形でした。原田ご夫妻からの依頼内容は、その展示のために彼らの建築作品を撮ることで、彼らが手掛けた個人宅を撮ったんです。

※ 原田真宏:芝浦工業大学教授, マウント・フジ・アーキテクツ代表

※ 原田麻魚:マウント・フジ・アーキテクツ代表

※ 五十嵐太郎:東北大学教授

崎谷 出展もされたんですか?

新津保 はい。それで、出展作品が完成したあたりに、大林組が何組かの写真家と建築家によるシンポジウムを開催したんですよ。そこで初めて、マウントフジアーキテクツのお二人以外の、他の建築家の皆さんとも会ったのです。大林組はかつて、TNプローブというのをやっていて、そこで『建築と写真と現在』というタイトルのシンポジウムを5回開催し、これを記録した冊子を刊行していました。そして、その第5回目が、このリスボン建築トリエンナーレに出展した建築家と写真家によるものだったんです。

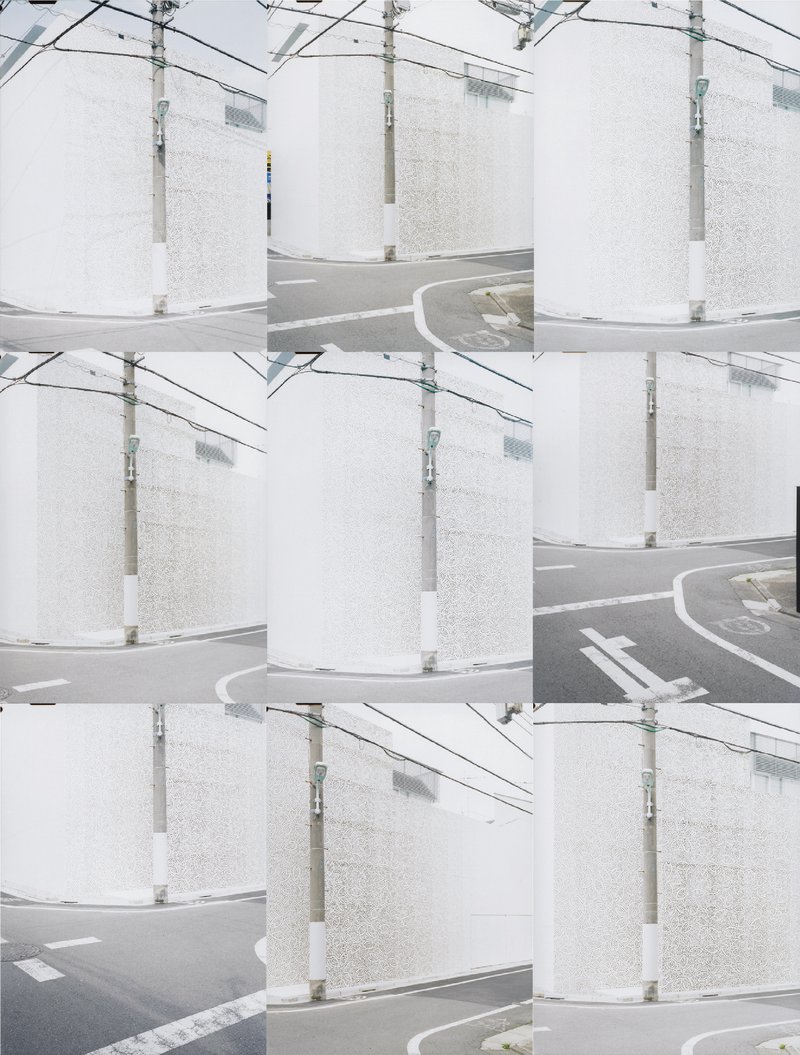

《SAKURA》(2007) ©新津保建秀

リスボン建築トリエンナーレのための写真

新津保 展覧会が終わって、この帰国展が東京で開催されたときもシンポジウムがあって、ここでたくさんの建築家に会いました。今振り返ると、そうした作業や過程における原田さんたちと…

全文を表示するにはログインが必要です。