ウガンダと東京――2つの拠点をもつTERRAIN architectsにて共同代表を務める樫村芙実さん。日本各地やウガンダ、そしてインドネシアなどでも活動する国際的な建築家である。

「"地域に根差した建築"をつくるのではなく、"建築は地域に何ができるのか?"と考える。」

単に建築に表象をかぶせるのではない。彼女は、その土地で営まれる暮らしのあり方を見据え、考え抜くことで、命を宿した建築を生みだそうとしている。そして、それを、その土地に暮らす人々に任せて手放すのである。共に、ものをつくり、手渡すということ。そうした考え方の背景には、どのような想いがあるのか。彼女の一連の建築活動を通じて、その意志に迫りたい。

崎谷 風景っていう言葉について、風の景って書きますけど、それって何だろうと思うんです。それで、定義はいろいろあると思うんですけど、風景は、みんなで共有して出来たものというより、その始まりは個人が見立てるものなのかなと思ってるんです。例えば、広重が絵に描いた、とかね。

樫村 うんうん。

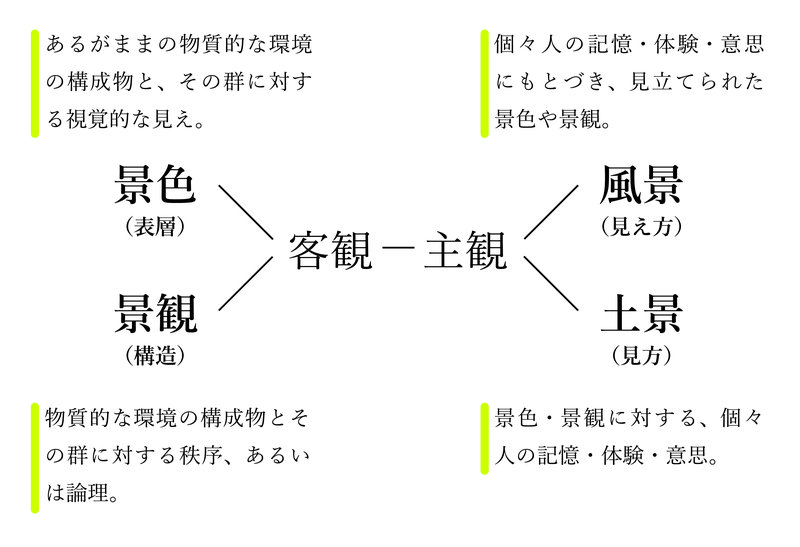

”風景”という言葉に対する解釈(『土景』Aboutより抜粋)

崎谷 土木の中では、景観っていう分野が30年近く前にできたんですが、そこでも風景みたいな話はせざるを得ないんです。それで、まさに、つくったものがどう使われるのかとか、どういう人がそこに絡んでいって、どういう風に見立てていくか、どういう風にそこを育てていくかということをセットでやらないと、つくったままでは終われないんですよね。それで、風景っていうものを考えるための、もう少し立ち入った思想のようなものを議論するためにはどうしたらいいかなっていうので今、土景をやっているんですけど。

樫村 自分が学生だった頃を思い出すと、やっぱり、つくって完成するまでしか尺度がなくて、けれど学生時代に知らなかった今の仕事の魅力の一つに、完成した後に使われてる様子を見たことはすごく衝撃で。

崎谷 そうだよねえ。

樫村 こうやって使われているんだって見るのは、すごく感動しますよね。建築はもの言わないけど、その力をまさに感得するといいますか、建築がすごく長く飛ばせるっていうことが、どういうことかを理解できた感じがします。畑を耕して、できたトマトを食べるのが一番嬉しいじゃんみたいな話かもしれない。何度も耕して、水をやって、時間はかかるんだけど、実がなって、それが誰かの口に入る。自分がやったことが、その後のことに繋がっていく。それがドキドキするよっていうところは伝わったら良いな…

全文を表示するにはログインが必要です。