NO.29

伊藤遼太 vol.1 『時間から空間を』

REVIEW

2022/03/30 00:10

伊藤遼太さん(Ito Architecutre Associates)は、本メディア『土景』のディレクターも務める若手建築家である。その活動は、建築設計やwebディレクションの他にも教育研究活動、写真・動画の撮影編集、仮想現実空間の制作など多岐に渡って展開している。

今回のレビューでは、彼がずっと魅了され、考え続けてきたという”空間と時間の関係”について、その思考と実践を通じて語ってもらった。

「建築じゃないかもしれない。今っぽくもないし、主流でもない。未だ答えのないことを、こうして話して良いものか不安もある。」

そう前置きをしてから始まった講演録。

――空間の背後に潜む、時間という哲学的領域へ口火を切る。

今日のタイトルは『時間から空間を』という風にしています。というのも、僕は時間というものに対して昔から問題関心があるんです。ただ、時間から空間を「見る」と言えばいいのか、「触る」と言えばいいのか、「嗅ぐ」や「味わう」なのか、「考える」や「感じる」なのか、表現がよく決まらないところがあったので、『時間から空間を』というように途中で止めました。とはいえ、そんなタイトルなので、時間をトピックにして、今日は話したいと思います。

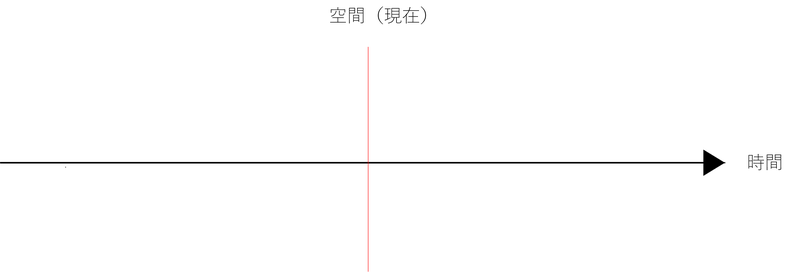

さっそくですが、通常、僕たちは時間を線形なものとして考えていると思います。空間と時間の一般的なイメージ――もっとも単純なモデルとして、空間と時間は直交するものであると提唱されていて、今自分たちの周りにあるものが空間で、過去と未来にはさまれて前後に繋がっている。そのような現在というイメージが時間の一般的なイメージかなと。

単線上を移動していく時間のイメージ

現在は未来と過去の間にある。タイムマシンができたら、この線上を移動することになる。

客観的に時間を捉えようとすると、時計で計られるような時間があり、連続して、同じリズムで進み続けるという前提があります。もともと原始社会だったら、たとえば毎朝に鳥が鳴くとか、もう少し文明が発達していれば、天体周期であるとか、現代科学だったら電子のスピンとか――僕も今日はG-SHOCKを着けてますけど――そういうあらゆる運動体の周期性を利用して測定されたもので、人間が感じる時間とは別に、なにか抽象的な物理現象として、時間が存在するという風にして、こういう概念があります。これらは均一性があって、過去に戻ることも、未来に進むこともできず、無情に過ぎ去る時間というふうに考えられている。

ただ、僕が問題にしたいのはこっちの時間じゃなくて、どちらかといえば主観的な時間――人間の時間の感じ方の方なんです。というのも、実際に、僕たちが過去とか未来を感得するためには、現在を基準にしてしか考えられないんですよね。記憶を頼りに過去を想像する、想像力を頼りに未来を起草する。そういうように現在を拡張するというかたちで、時間を認識してると思うんです。

なので、空間の概念とは違います。空間は、たとえば、5cmの倍は10cmだし、5mの倍は10mというように、距離がかなり正確に理解されていると思うんですけど、時間というものは、たとえば5年前と10年前は2倍の長さには感じないし、1分前と10分前を比べて正確に10倍には感じられない。距離感がすごい曖昧なんです。そして、遠くに行けば行くほど確からしさが減少していく。

こうした意味で、僕たちは現在から時間を幻視しているというのが事実だと思います。でも、僕は、ここに豊かさがあると思っていて、むしろ現在において、過去をどう見るか、未来をどう見るかという、主体的に働き掛けている在り方が豊かだなと思うんです。あらかじめ規定された何かというより、自分で働きかけることのできるところに、自由さを感じますし、豊かだなと思うんです。

現在から過去や未来に働きかける時間のイメージ

未来や過去が一意に定められるかどうかも不明のため、この単線のイメージは間違っているかもしれない。ちなみに、M・ハイデガーは「現存在」「被投性」(日本語訳)などの概念を用いて人間の存在契機の考察をおこなった。

さて、何故、僕が時間を気になってるのかというところなんですけど、その話を始める前に、すこし別の話をさせてください。というのも、建築の人は、あんまり時間の議論をしないなと思うんです。特に近代建築の論調の中では、かなり無視されてきたものだなと思っていて。乱暴な言い方にはなりますが、近代というのは、どうしても歴史を否定する時代だったというか、新しいものを求めて、歴史的・伝統主義的で古くさいものは打破する時代だったので、その中で時間に対する議論というのが等閑になっただろうと。

ちなみに、近代というのは、大体、僕の理解では1750年ぐらいから1950年ぐらいと考えています。そして、この期間というのは革命の時代なんですよね。たとえば、代表的なものでいうと、フランス革命が1789年にあって、ロシア革命が1917年にあって、その間に産業革命があって。

左上から、フランス革命(1789)・ロシア革命(1917)・産業革命(18世紀後半~)

また、権利闘争と自然科学の時代が到来して。一人一人が判断して行動しろとなり始めた時代ですよね。マテリアリズム、物質主義が確立されて、それまで宗教や権威に依存してた社会が、死後の世界を否定して、現世における世界構築を自分たちでやっていこうと。代表的な哲学者ではヴィトゲンシュタインやカントらが、目に見えないもの、どう考えても分かりようのないことについて論じるのはやめようと言い出しました。その間に、当然、急激な科学的進歩があって、アインシュタインの相対性理論から、第二次世界大戦、そして原爆といったこともありました。大体、それがさらに50年ぐらい続くと、ソ連が崩壊して、資本主義と社会主義の対立――革命の時代がひとつ、終わりを迎えるのかな。その後は、現在まで30年ぐらいたってますけど、冗長な社会的進歩をしている時代かなと思ってます。

(※ この講演の3ヶ月後にロシアによるウクライナ侵攻があり、この点については、また別の機会に再度考察をした方が良さそうです。)

アインシュタインの相対性理論(1905-1916)

特殊相対性理論は1905年に公表(このとき弱冠26歳。1916年に一般相対性理論が公表。)上の式は、1907年に提出された「質量とエネルギーの等価性」の関係を示す式。もし近代と現代を区切るとするならば、これは1つの転換点だったのではないか。

この200年ぐらいというのは面白い時代で、たとえば、ダーウィンが『種の起源』を発表したのは1859年で、「自然は跳躍しない。有利な個々の変異を保存し、不利な変異は絶滅する。これが自然淘汰である。」と言って、進化という概念を生物学的に打ち出しました。進化論がある意味では曲解されて、人間の進歩主義が加速されるようになったのもあるかなと思う。そのちょっと後ですけど、ニーチェが「God is dead.(神は死んだ)」と言うわけです。(『ツァラトゥストラはかく語り』, 1885)これがまさに死後の世界の否定で、神話の世界を目指すんじゃなくて、歴史へと目覚めなさいと。歴史というのは自分たちごとですよ。つまり、人間ごとに目覚めなさい、来世に救いはない、今の現世を生きるしかないから、と言う。

この間に、建築的には何が起きたかというと、材料と構法が大きく進化した時代です。例えば、世界初の鉄骨の構築物はアイアンブリッジという橋で、1779年にイギリスのコールブルックデールというところにできるんです。産業革命前夜ぐらいの時期ですけど、そこで鉄を使いだすようになる。そこから1850年頃には、クリスタルパレスというものができる。これは、ジョセフ・パクストンがコンペで勝って、ロンドンの万博で建てたものですが、鉄とガラスの非常に大きな建物を数カ月でつくったわけです。プレハブ(=プレファブリケーション)というものができて、工場生産に切り替わっていくんですよね。

アイアンブリッジ(1779)

イギリスのコールブルックデールに出現した世界初の鉄骨の構築物。エイブラハム・ダービーによって鉄の鋳造法が確立されたのが1709年。その70年後に、この美しく大きな橋が出来上がった。

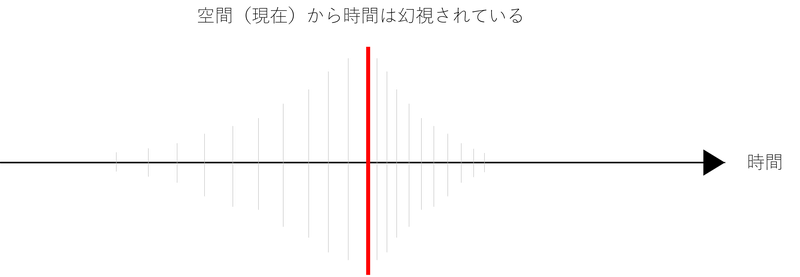

クリスタルパレス(1851)

ロンドンで開催された第1回万国博覧会のために建設された建物で、設計開始から僅か10ヶ月で完成。万博の後は解体・移築後、複合施設として機能したが、その後は軍用施設となり、1936年に火災で全焼した。

例えば、他にも有名どころだけ、ぱぱぱっていきますけど、20世紀の初頭、ドイツにバウハウスというものができました。バウハウスは教育機関を設立して、新しい時代のための合理的・機能的な思想思索をやろう、それを形づくるための新しい美学もつくろうというので、アートと美術とを研究・教育する機関をつくったわけです。

ル・コルビュジエがドミノシステムを提唱したのもその前後で、かの有名なサボア邸も1931年にできてます。”近代建築の五原則”って、皆さん御存知かもしれませんが、世界中のどこにでも建てることができる図式なわけです。だから、ちょっと宇宙船っぽいのもそれなのかなと思っていて、地面から生えてきたというよりは、空から降ってきたような建築に見える。さらに、その五原則を都市化するとこうなるぞっていうのが、パリのボアザン計画という、コンテンポラリーシティーのイメージを打ち出したやつで。

あと、ミース・ファン・デル・ローエは、1951年に鉄とガラスの別荘ファンズワース邸をつくり、ほとんど同時になりますが、それを高層化したものががレイク・ショア・ドライブというアパートです。SOM(スキッドモア・オーウィングズ・アンド・メリル)がレバー・ハウスを建てたのも1952年ぐらい。現代の街に立ってるビルそのものみたいなものが確立されるわけです。

木造でも伝統的な木造がそれまであったけれど、当然、簡略化・標準化みたいなことが起きていて、こういうふうに造ってくださいと示す仕様書ができて、誰でも同じクオリティーで造れますよって。職人、大工さん要らずの建物――いや、要るんですけど、特殊な技術は要らないよ、というマニュアルができていく。

ル・コルビジェによって設計されたサヴォア邸(1931)

ル・コルビジェの描いた近代都市の像

『300万人の都市』『ヴォアザン計画』『輝く都市』などの名の下に提唱された。

ミースによって設計されたファンズワース邸(1950)

SOMによって設計されたレバー・ハウス(1952)

20世紀をこうやって概観すると、標準化していく、均質化していく、そこで安定したパフォーマンスをきちんと出す、計算可能なものを扱う、というように思えます。機能的に設計して、合理的に組み合わせるということを重要視していて、ずっとそのままで居続けられる建築、環境的にも性能的にも安定した建築が前提とされている。ある意味では、それらも開発段階であったということもありますけど、劣化とかメンテナンスしたりとか、そういうことはそれほど想定されてなくて、プラン上の合理性や機能性が先行していった結果――それを達成したのは技術的な面で言えば、耐久性の高い素材、発達した構法、プレハブ化、それから工事のマネジメントのしやすさや、メンテナンスフリーであることなどですが――その結果として、人の手からどんどん離れていった。社会変化に応じて、理論と、それを実在の建築としてつくるための技術が突き詰められてきた、というのが建築の分野で起きたことでしょう。経済性だけでなく、政治性やイデオロギーの表現、その空間形式の構築というものもそこには含まれていた。それを世界規模というか、国際的な規模、国を横断する規模で、統一的な運動としてやってきたので、その中で、風土や時間が無視されてきたのかなということを思います。

そうした一方で、哲学分野では人間の意識の構造や、多様な時間論が展開されてきた時代でもあります。たとえば、歴史の中で自らを位置付ける人間の在り方についてはヘーゲルとかニーチェらが論じていますし、あとは冒頭に見せたような、単線で示される時間とは別の時間の在り方――非西洋的な時間の在り方について、たとえば、アメリカの先住民族から発見して考察したレヴィ=ストロースとか。ジョージ・フレイザーもアジアやアフリカに行って、そういう物や話をたくさん採取して、民俗学的な資料から哲学的・人類学的なことを起草しています。意識の問題を提唱したのが、有名なところだと、フロイトやユングがいて。あと、人間の存在のあり方として、時間が非常に重要なんだということを言ってるのは、ハイデガーやベルクソン、フッサールとかがいるわけです。どう生きるかということについて、それまでの時代とは別の方法で考えていかなきゃいけないだろうということで、こういう哲学がたくさん生まれた時代なんですよね。

人間の生き方、存在のあり方ということに関しては、建築ではないですが、景色や風土という、つまり、より広い空間を哲学論に持ち込む人もいました。それはたとえば和辻哲郎という人で、この人はハイデガーの議論を引き継ぎながら、それが時間の話しかしていないぞと糾弾――というか継承批判して、人間の存在は、空間によっても構造化されてるんだということを言うんですね。空間と時間の双方が同時に存在している風土というものがあって、人間の在り方は、時間だけではなく、空間と時間が相即する風土によって規定されている。人間は、大地とか風景とか文化とか、そういうものを全部含めた、風土にのっているんだと言うわけです。

さらに、その30年後ぐらいですけど、1964年にバーナード・ルドフスキーは、バナキュラー建築(=Vernacular Architecture)という言葉を用いて――それまでの200年間ほどで近代建築の理念が非常に発達したけれど――世界中を回って、それぞれの土地に根付いた特色ある建築や景観を指さして、これらの建築は、各地の気候とか地形とか生活様式とか素材とか構法とか、そういう条件が大変高度に組み合わさったものだと言って、博物学的に、世界をパノラマにして見せたわけです。多様な知性のかたちが世界中にたくさんあって、我々はもう一度それら非近代的な合理性の在り方を問い直し、参照しなければいけないと言う。

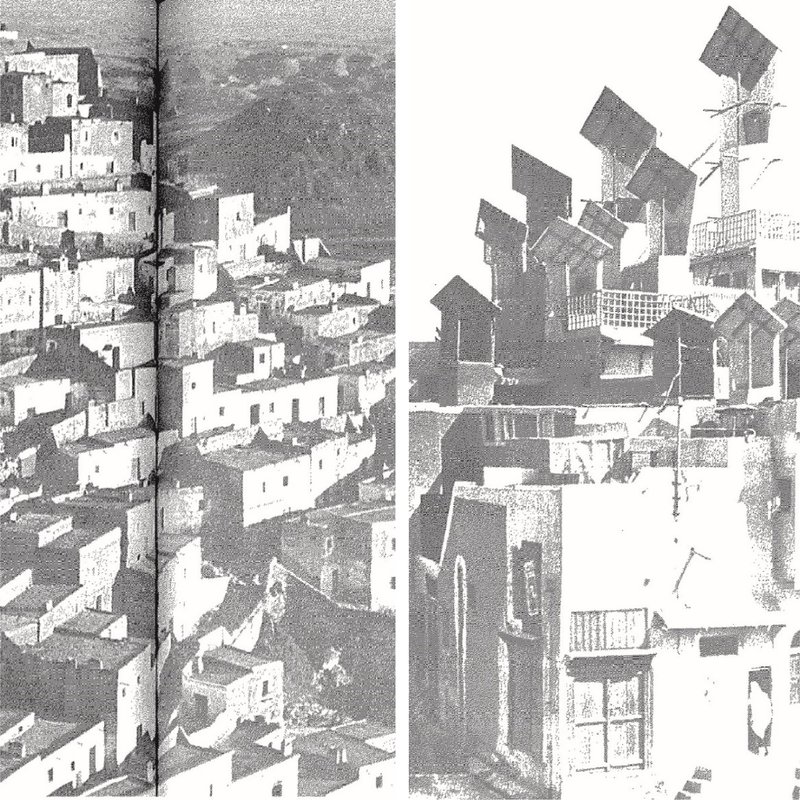

左:Mojacar, Spain 右:Hyderabad, Pakistan

B.ルドフスキー『建築家なしの建築』より。ルドフスキーは世界中を旅して、風土的〔Vernacular〕、無名の〔anonymous〕、自然発生的〔spontenous〕、土着的〔indigenous〕、田園的〔rural〕などと表される建物群を、建築家なしの建築〔Architecutre Without Architects〕として取りあげた。

これと似たようなことは、例えば、日本では二川幸夫さんが『日本の民家』という本を出していて、写真で各地の伝統木造の家屋をたくさん撮ってたりするわけです。

ただ、これらのところで示されているものが、多様性の豊かさや、歴史・環境と応答する知性とかの方面のことであって、じゃあ、人間がどう空間や時間を感じているのかという、意識の構造に対する考察は少なかったように思います。

左:本山宿, 中部地方 右:陸羽, 東北地方

二川幸雄の『日本の民家一九五五年』より。この撮影紀行は、京・山城から大和・河内、山陽路、四国路、西海路と南下し、次にふたたび本州北端の 陸羽・岩代から武蔵・両毛、信州・甲州と南下し、最後は旅の起点であった高山・白川で締めくくられた。カメラはドイツのフォクトレンダー製のベッサⅡを主に用いた。

<次編:vol.2 『杜甫と芭蕉とスイスの鉄道』>