本メディア『土景』にてディレクターを務める建築家、伊藤遼太さん。前編のレビューでは、その思考と実践から、時間と空間の関係をテーマに話してもらった。今回のインタビューでは、講演会場からの質問をもとに、創作における言語化の重要性と、その実践における困難についてが議論された。

「これが良い、面白いってことを見立てる人が、どの分野でもいるんです。たとえば、松尾芭蕉の詩も、あれは芭蕉が詠んだから、僕たちはそういう自然観を言語化できたんだなと思うんです。」

先人の知恵を借り、自身を再構築し、未踏の領域に踏み込むこと。その温故知新の創作の姿勢に迫る。

崎谷 そんなこんなで、けっこう時間が来てますね。僕からもいろいろ聞きたいんですけど、どっから話そうかな。最後のFRPのドームのやつなんかは、『ドラゴンボール』の精神と時の部屋みたいな感じだよね(笑)。

伊藤 まさにですね。ははは(笑)。

FRP製のドームを改修したトレーニングジム

崎谷 みんな、知ってんのかな? 『ドラゴンボール』の。

伊藤 あれはコンセプトからして、すごい近いんですよ。そうしたら、かたちも(笑)。

崎谷 そうだろうね。あ、精神と時の部屋じゃんって思って(笑)。

伊藤 (笑)。

崎谷 あとは、ギャラリーの方で、建物の時間に合わせて金物を錆びさせるっていうところも面白いと思った。

美術品地下倉庫

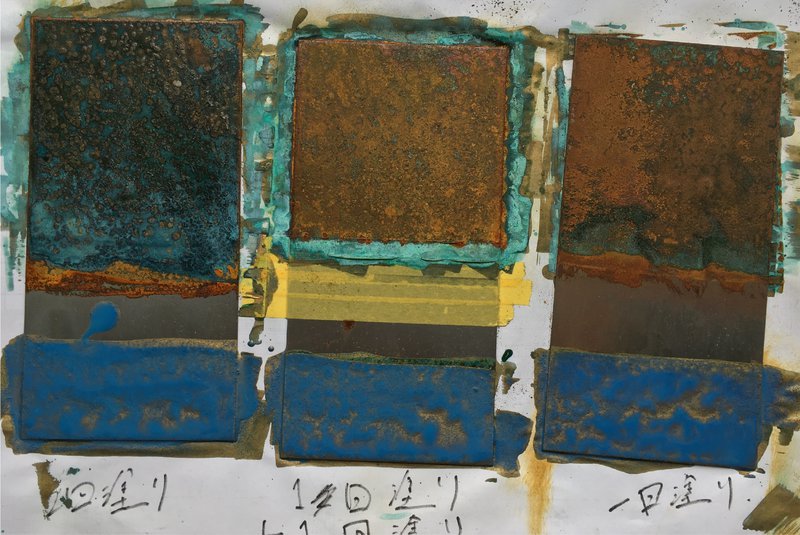

鉄(赤錆)と銅(緑青)を同時に定着させる実験

崎谷 あれで思い出したのは、『noma』っていう料理のレストランがあってさ。

伊藤 デンマークの?

崎谷 そう。デンマークにある『noma』。そのレストランの客席だったか、キッチンだったかに、カビの絵を飾ってるんですよ。カビ菌の絵。

伊藤 面白いですね。

崎谷 うん。錆にしても、カビにしても、物質の時間変化が表層化されたもの、視覚化されたものですよね。そういう話を聞いて、皆がどう思ったか分かんないけど、錆びさせることや、カビていることに対して、ネガティブな印象というか、もしくは、やや誇張し過ぎというか、そういうところもあるかもしれないと思うんだけど、僕は別にそんなことを思わなかったっていう話で。

伊藤 デコラティブ(=decorative)だったりもしますからね。

崎谷 デコラティブ、そうですね。

伊藤 そう。でも、たとえば、そういう時間を表現する素材みたいなものがあるとして、それが否定的に映るか、よく見えるのか。デリケートな問題だなと思うんですよね。同じ現象に対して。

奥多摩ロープウェーの廃墟(2020/4/19 撮影)

崎谷 ほう。

伊藤 つまり、侘び寂び…

全文を表示するにはログインが必要です。