Emi Evans(エミ・エヴァンス)さんは、今日様々な国際的プロジェクトに参加し活躍する音楽家・歌手である。数多くのTVCMのほか、世界的に人気を博するゲーム『NieR』シリーズや『DARK SOULS』、スター・ウォーズ最新作の『Star Wars:Visions』、現在放送中のNHK連続ドラマ『ちむどんどん』など、国内外の多種多様な作品に参加してきた。

今回のインタビューでは、英日ハーフである彼女から、文化・言語・風景などを切り口として、その独創的な表現手法とその制作秘話、歌に込められた想いを聞き、また彼女自身の原体験と未来について語ってもらった。

「録音が終わったら本当に旅から、いい旅から帰ってきたみたいな気持ちになりますね」

――現実と架空の、過去と未来の、ローカルとグローバルのさまざまな世界観を表現してきた彼女のクリエイションを、その半生とともに紐解いていく。

伊藤 先ほど、音楽と祈りということで少しお話が出ましたが、『NieR』のシリーズは、特にそのコンセプトが、『イニシエノウタ』というタイトルにもあるように記憶がテーマかと思います。あとは、人の生きたり死んだりする話が多く、その善悪も重要な場面として描かれているので、Religious(=宗教的)な雰囲気になると思うんですけど、エミさんの音楽は、もともとfreesscapeのときから、そういう祈りに近いものを感じます。

エヴァンス そうですね。

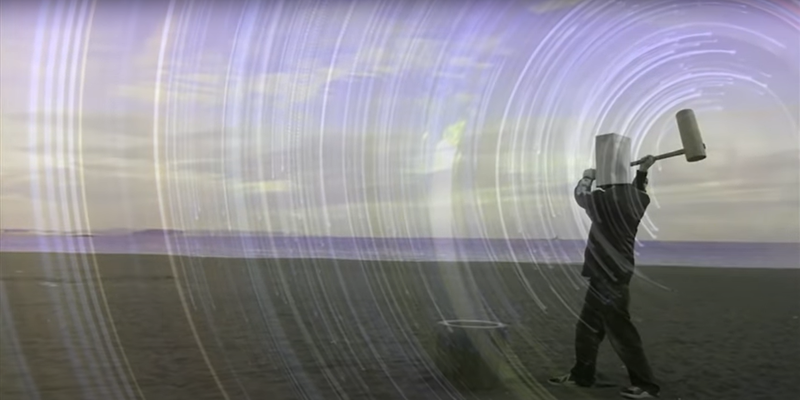

freesscape『Anchor song』MVより

暗くて優しい音楽の背後に、覆面をした人物が海岸で黙々と杵をつく映像が流れる。

伊藤 そういうPraying(=祈り)の感じは、何か宗教的な背景や、メンタリティがあったりするんですか?

エヴァンス あまり宗教的な意図はないです。けれど、わりと最初の頃、ヒロさん(freesscapeのパートナー)と一緒にバンドを組む前に録音をとったことがあって、そのとき急に2人とも、すごくクリエーティブ・ハイな気持ちになって、このまま死んでも良いかもしれないみたいな気持ちになったことがありました。

伊藤 はい。

エヴァンス いろんなハーモニーが重なって、「この音とこの音と、この曲の、このところ。すごい。これ最高。」みたいな、そういう気持ちになってて、クリエーティブの、脳の中のいろいろなケミックが出てたんだと思います。詳しくは分からないけど(笑)。それで、自然な、ナチュラル・クリエーティブ・ハイになって、その気持ちがあまりにも最高だったから、この気持ちをみんなに届けたいと思いました。自分たちが感じてる、すごい気持ちをみんなに送りたい。そういう気持ちから、お祈りというか、「この、今、私が感じているものが、皆に届いてほしい」みたいな気持ちが生まれてきて。だから、今は結局どんな歌をうたっても、そういう声の中の力を意識しています。この曲は本当にみんなの心を落ち着くように、癒やすように、と。

伊藤 なるほど。

エヴァンス だから、いい言葉が見つからないけど、その意思が…人を喜ばせるか、ポジティブにさせるか、何かその人にとっていいことを与えられるか。人はそれぞれ歌を聴いて、自分の中のInterpretation(=解釈)があるから、それぞれ感じるけど、それでも、みんなが良いことを感じるように気持ちを込めて歌っています。

伊藤 なるほど。とすると、特定の宗教の音楽に影響されたとか、そういうわけじゃないんですね。

エヴァンス でも、もともと教会コーラスで歌っていたから、その音楽がすごく素敵で、落ち着いていて、美しいと思っていました。だから、それは自分の中に結構残ってると思います。

Saint Peter's Church Nottingham(ノッティンガムの聖ピーター教会)

エミさんが幼少期にコーラスを唄っていたという教会。エミさんの結婚式もこの教会で行った。

伊藤 日本のお寺とか神社の音も、インドやイスラムの寺院の音もそうだし、教会のコーラスの音楽もそうだけど、神がかった音には、なにかしら共通している響きみたいなものがあるのかもしれないですね。それでいうと、日本にも独特の宗教観っていうのがあって――宗教というより、観念かもしれませんが、たとえば、久石譲さんの音楽って、やっぱり日本人は、すごいナチュラルに入ってくるし、みんな好きなんです。エミさんが日本に来て、今の音楽のスタイルになって、祈り声のような響きで、日本人のクリエーターと協働して音楽を作るとき、彼らにも何かその宗教的、あるいは観念的な部分があると…

全文を表示するにはログインが必要です。